支部活動

令和7年度「友電会東京支部 年次総会」のご報告

この度、令和7年度の友電会東京支部年次総会を、2025年12月6日(土)11時30分〜15時に東京の都市センターホテルにて開催しました。

同日は、大阪電気通信大学の大石理事長、田尻事務局長をはじめ、友電会本部の廣谷会長、部会長の

大神様、沖様、及び大阪府、愛知県、長野県、三重県、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、北関東の各支部幹部の皆様など、35名(申し込みは38名)の方々にご参加いただきました。

特に、23年卒~25年卒など30才以下の若いOBの方も多数ご参加頂き、情熱の交流と懇談で非常に有意義な総会となりました。

その後、観野様にご支援して頂いた2次会の餃子会への参加者も16名になりました。

今回、皆様からの発表内容はとても豊富でした。

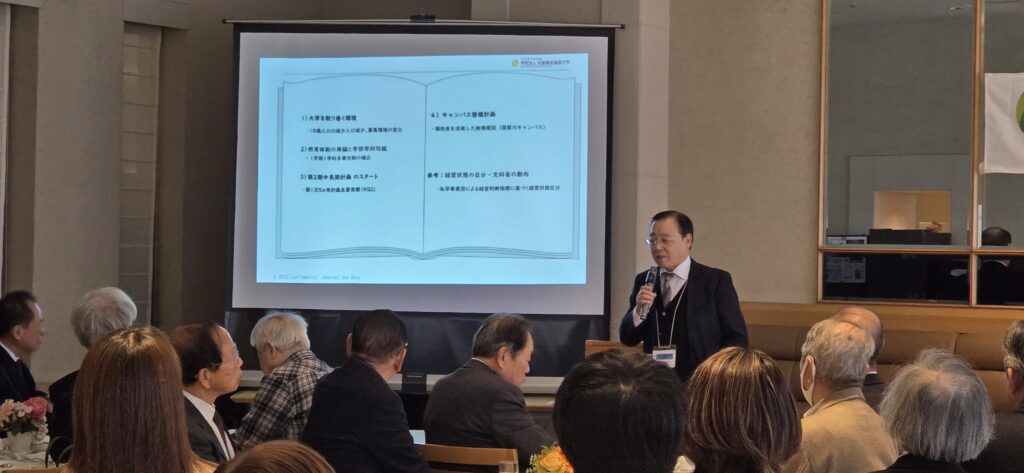

大石理事長による母校の近況レポートでは、少子化状況下での競争と奮闘の中で、常に大学の評価を“A”ランクに維持する厳しさに感銘しました。

大石理事長は素晴らしい学者兼経営者で、危機管理について大変勉強になりました。

また、基調講演では、3年前から切望していました、H18期の谷原徹(とおる)様にお願いしました。

谷原様はソフトウエア業界の大手SCSK会社の前社長で、現在は住友商事株式会社の顧問、FPTジャパン株式会社会長、及び大阪電気通信大学の理事と客員教授を兼任されています。

この業界のトップの一人で、皆様が注目している”AI-ITの業界の展望”について、最先端のAI-IT環境を分かりやすく説明して頂きました。

やはりAIの能力が求められている状況の中、大学教育はゲーム以外に新しく必要な項目になったと思います。 また機会が有ればぜひ聞かせて下さい!

今年の総会も無事終えることが出来ました。

大石理事長、田尻事務局長、観野様、谷原様、そしてご参加の皆様ありがとうございました。

来年の支部活動は、2026年の新人歓迎会を8月1日(土)、総会を12月5日(土)に予定しております。

また、東京支部の青年部を復活させる予定です。

30歳以下の中心メンバーは10名から展開します。皆様のご参加を心からお待ちしております,

参加者の皆様へのお願いですが、一人3人連れてきて下さいね!

来年総会の基調講演は、I-10上田富三様にお願いしています。

アドソル日進株式会社を創業してから”プライム市場”での上場まで、50年の奮闘と経験を聞かせて頂く予定です。 普段なかなか聞けない内容だと思います。

来年は大変賑やかな1年になると思いますが、皆様のご参加を心からお待ちしております。

宜しくお願い致します。

支部長 簫 烱森

母校情報

「ホームカミングデー2025」を開催します

大学では9月20日(土)にホームカミングデーを開催します。

このイベントは、卒業生の皆様をお招きし、恩師や同窓生と旧交を温めるとともに、母校の近況を肌で感じていただくことを目的として開催しています。

当日は、「第65回大学祭」が同時開催されますので、ぜひ在学生と交流しながら、クラブ等の展示や模擬店、ステージ企画をお楽しみください。

皆さまお誘い合わせの上、是非お越しください。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.osakac.ac.jp/event/530